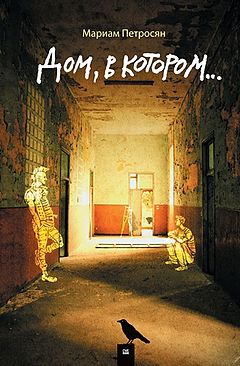

«О, библиотерапия? А ты эту книжку читал, ну, Петросян, про инвалидов? Хорошая книга, правда? Тебе пригодится!» Это я слышу уже на протяжении десятилетия (целых двенадцать лет прошло, подумать только!) и буду слышать наверняка ещё долго. Книга Мириам Петросян «Дом, в котором…» стала такой же неотъемлемой частью книжного ландшафта образованного человека, как романы Акунина, Пелевина или Идиатуллина. Вошла в фонд.

Я слышу это и привычно, уже без нервов отвечаю: «Да, читал. Да, хорошая. Нет, не пригодится.»

«А почему?!», искренне изумляется спрашивающий, «Там же как раз про дом инвалидов, проблемы разные, это же как раз для тебя?»

И коротко тут не ответить, потому что придётся углубиться в саму суть библиотерапии. Я уже писал о целях своей работы, так что здесь напомню лишь, что библиотерапевтический эффект от книги может быть направлен или на собственно людей в стрессовом состоянии, или на всё общество с целью поддержки уязвимых групп.

Что же у нас с книгой Мириам Петросян? Она для самих, собственно, детей-инвалидов? Колясочников, незрячих, лишённых конечностей? На первый взгляд, как будто, да. Они, такие дети, главные герои «Дома, в котором…», они там живут, борются, погибают и побеждают. Но тут надо учесть очень важное обстоятельство. Чтобы такие специфические группы читателей приняли текст, надо насытить его столь же специфическими маркерами. Это совсем не только к детям-инвалидам относится.

Программисты не воспримут героя-программиста, который ни разу не употребил ни одного профтермина. Врачи со скепсисом будут читать про коллегу, который ищет селезёнку справа. Так же и с болезнями. Даже если писатель описывает такое повсеместное явление, как боль, он должен знать, какая именно боль (резкая, восходящая, тянущая, порывистая, звенящая, горькая… да, я могу диссертацию по боли написать) и при каких заболеваниях бывает. Если, конечно, он хочет, чтобы читатели с этими заболеваниями восприняли текст как достоверный. А не просто «что-то о больных детках, жалко!»

В «Доме, в котором…» таких маркеров нет и это сделано специально. Не писала Мириам Петросян о конкретных недугах. Наоборот, старалась, не выходя за рамки правдоподобия, сделать своих героев как можно более общими. Просто несчастными. Просто сирыми и убогими.

Звучит негативно, но на самом деле я хвалю. Серьёзно.

Убогость – это вообще, по моему, одно из основных чувств подростка. Человек переходит из детства в отрочество когда внезапно из центра вселенной превращается в нечто убогое. Когда всё не так, когда нос слишком длинный, голова слишком умная, соседка по парте слишком красивая, а мир слишком чужой для меня. И непонятно, что с этим делать, как с этим жить, в какую кроличью нору, на какую изнанку от этой своей убогости спрятаться. Только ведь не спрячешься и там.

«Дом, в котором…» вовсе не об инвалидности. Причислять его к книгам об инвалидах всё равно, что записывать Царь-пушку в средства Московского округа ПВО. Ну а что, стрельнуть хоть раз может, значит и в самолёт теоретически попадёт.

Не менее важно – не следует путать беды и проблемы. Проблема – это то, что необходимо решить для дальнейшего существования. Для абстрактного колясочника проблемой является не неспособность ходить, а лестница, высокий порог и бордюр. И поребрик. И в книге Петросян решения именно проблем нет как сюжетообразующего явления. Она вообще совсем не об этом.

Ну хорошо, значит конкретно для читателей-инвалидов эта книга не подойдёт в качестве библиотерапевтической. Именно библиотерапевтической – получить удовольствие от неё этот момент никак не помешает. Но, может быть, эта книга для всех нас? Для общества, чтобы мы задумались над… над чем?

Нет, правда. В книге заявляется только одна мысль, тянущая на инклюзивность и восприятие уязвимых групп. Что они есть. Что есть вот дети-инвалиды и им бывает плохо. Чаще, чем обычно бывает плохо людям. Всё. Больше никаких подробностей.

Это было бы свежо и откровенно не то, что в 1940, когда Валентин Катаев написал свой «Цветик-семицветик», но даже в восьмидесятые или начало девяностых. С тех пор прошли десятилетия. Не хочу, увы, сказать, что сейчас всё хорошо, но уж с проблемой просто заметить других, тех, кому хуже, вроде как, справились.

Тургеневские барышни страдали бледностью лица и трагически кашляли в платочек кровью. Трудно представить себе человека, который на полном серьёзе нынче скажет, что это привлечёт внимание общества к проблеме туберкулёза.

Тут, конечно, можно деконструировать миф «Дома, в котором…» Превратить его в смесь личной трагедии и социальной сатиры. Сказать, что вот этот серый Дом с его бессознательным, но таким ядовитым эго – это наше общество, угнетающее и убивающее. И так далее, и тому подобное. Можно. А из буханки можно сделать тролейбус. Но… зачем?!

Ведь «Дом, в котором…» – это действительно миф. Самое настоящее мифическое произведение. С подчёркнуто внечеловеческими, вселенского масштаба сущностями, с конфликтом с самой смертью и вот этим всем.

Вот так и получается, что Мириам Петросян написала хорошую, выдающуюся даже книгу «про бедных-несчастных детей-инвалидов», в которой нет ни грана библиотерапии. Потому что не про инвалидов, не для инвалидов и даже не про детей. А про нечто большее.

И в конце, от себя, чисто своё субъективное. Мне «Дом, в котором…» не нравится. Признаю все его достоинства, но не люблю. Я вообще не люблю книжки, в которых всё плохо-плохо, но есть проблеск света в конце. Признаю, опять же, их объективную ценность, но чисто для себя – не-лю-блю.

И даже не потому, что, как любят писать в комментариях на книжных сайтах, «свинцовые мерзости я могу и в окошко посмотреть, а сюда я деградировать пришёл!». Дело в воображении.

Я не могу остановиться, не додумав для героев ещё тысячу и одно обстоятельство их жизни с подробностями. А подробности плохой жизни, понятное дело, совсем не вдохновляют. Так что книги такие читаю, оцениваю, рекомендую и признаю, но сам в глубине души жду, когда можно будет додумывать обстоятельства и подробности для чего-нибудь более весёлого.